Контакты

Составитель Кобозев В.Н.

Ныне уже мало кто знает, что бывшее село Высокое, образовавшееся в 1861 году на возвышенном берегу реки Кирьянихи (район Амурсельмаш) – с 1939 года является составной частью муниципального образования г. Белогорска. А ведь оно образовалось буквально через год, после Александровского (Белогорск) и до конца своего существования не меняло своего названия. Хотя и поныне в бытовых разговорах слово «высокое» не редко употребляется, для обозначения проживания людей в том же районе. Ну а поскольку это уже почти столетнее прошлое, то для тех, кто родился и вырос там, предоставим возможность обозначить некоторые страницы из его истории.

Первые сведения о селе Высокое:

Высокая – деревня Амурской области, Томской волости, расположенная на левом берегу р. Томи, в 130 верстах от Благовещенска, основана в 1861 году переселенцами из Пермской губернии. В 1870 г., в ней было: дворов 47 и жителей обоего пола 222 души, а к 1891 г., числилось: дворов 38, жителей 131 мужского и 115 женского пола, надельной земли 4687 десятин и 1622 сажень, лошадей 270 и рогатого скота 308 голов. Население по вере православное. Главные занятия: земледелие и извоз.

Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей.

Составил преподаватель Благовещенской мужской гимназии Александр Кириллов. Издательство Благовещенск 1894 г.

Русский писатель и путешественник Грум-Гржимайло, так отметил в «описании Амурской Области» село Высокое в 1894 году. «… Деревня Высокая, на Томи, в 124 верстах от города, заселена в1861, 63, 70, 77, 84 и 86 годах переселенцами из Енисейской и Полтавской губерний. Дворов 52, мельниц конных две. Селение построено просторно, пожар был в мае 1885 года; сгорело 13 дворов. Жителей 307 (150 м.п.), крестьян. У них земель 3700 дес. в том числе усадебной 33, покосов 1400, пахотной с залежами 2289, остальное лес и болота. Под посевами: озимой ржи четверть десятины, ярицы 9, яровой пшеницы 88, овса 133, ячменя 18, гречихи 2, проса полторы, льна две, конопли 2. Лошадей 292 (195 рабочих), рогатого скота 270 (173 коров и 37 быков), свиней 170, овец 20. Между крестьянами ремесленников: портных 2, плотников 3, печник 1, ткачей 15».

Описание Амурской области с картой, составлено Г.Е. Грум-Гржимайло под редакцией П.П. Семенова. Санкт-Петербург 1894 г. стр.475.

Некоторые факты из истории села:

В 1864 году на сельском сходе села Александровского, старшиной Томского общества был избран крестьянин из деревни Высокой - Кирилл Кузнецов.

(В.П. Голубев Очерки по краеведению Белогорского района г. Благовещенск 2011 г. стр. 55-64, РГИА ДВ. ф. 704, оп.4, д. 8. л. 30, 50, 97-98), (В.П. Голубев. Топонимика Белогорска и Белогорского района г. Благовещенск 2009 г.)

- при старосте Томского крестьянского общества К. Кузнецове началось строительство Свято-Троицкой церквив с. Александровском

- самые известные из жителей села Высокого - Возжаевы и Поздеевы, которые навсегда увековечили свои фамилии в названиях ж. д. станций Возжаевка и Поздеевка, поскольку это были очень состоятельные крестьяне и участвовалив строительстве Амурской железной дороги, имея большие строительные подряды.

К вопросу о названии реки «Кирьянихи»:

- первое мнение: название возникло от имени Кирьян, крестьянина, проживавшего в селе Высоком (якобы этот Кирьян имел частный перевоз через реку). Река была глубоководной и весной сильно разливалась и по-весеннему половодью на нерест в нее шел сазан, еще в 50 годах прошлого столетия в устье Кирьянихи ловили отменного сазана.

- второе мнение: название произошло от тунгусо-манчжурской лексемы «кирэ», что в переводе означает «река на ширину вытянутых рук» - неширокая, но полноводная река. Свое начало она брала из Итикутской пади и никогда не пересыхала. Слово «итикут» тоже имеет тунгусо-маньчжурское происхождение и означает «созидающее болото, падь».

Комментарий: на карте 1902 года река Томь имеет название «Тома», так что топонимы Итикут, Кирэ (Кирьянихи), Тома (Томь) - принадлежат к топонимам одной группы тунгусо-маньчжурского языка.

Для некоторых жителей Белогорска тех, кто родом из района «Высокого», будет любопытны списки в которых многие узнают фамилии своих предков:

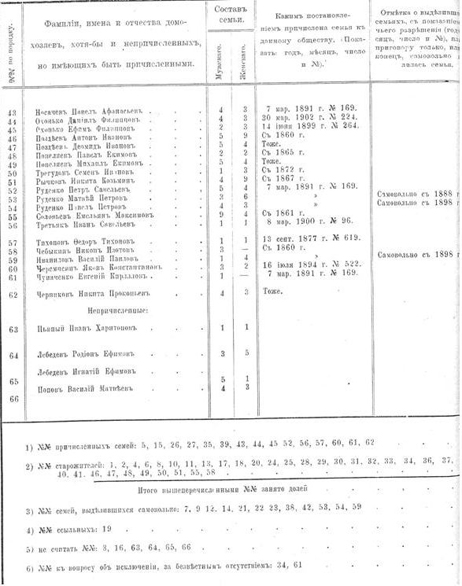

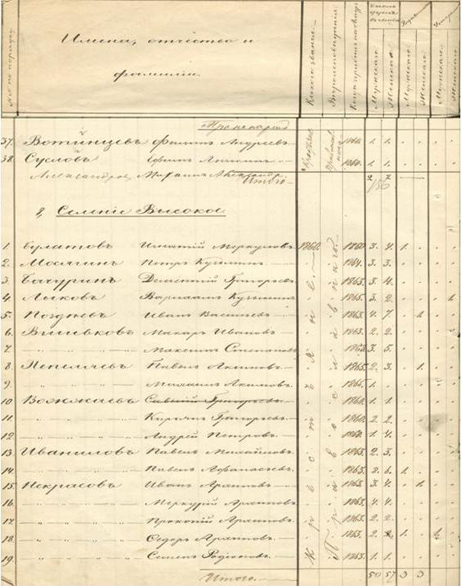

Первые списки поселенцев с. Высокого на 1881 г.

|

Статистические сведения о населении, посевах, урожае, скотоводстве, домохозяйстве и о прочем в Томском обществе за 1881 г.

(Основание: ГААО Ф. 13-и.оп.1.д.6. Комментарий - списки крестьян Томской волости на 1881 г.)

Выписка из посемейных списков Томской волости на 1889 г.

с. Высокое

1860 г.

- Белошапкин Николай Селиверстович – в семье 6 чел.

- Мезенцев Григорий Иванович – в семье 6 чел.

- Поздеев Иван Васильевич – в семье 12 чел.

- Чебыкин Никон Изотович – в семье 9 чел.

1861 г.

Соловьев Емельян Максимович - в семье 6 чел.

1862 г.

Булатов Игнатий Меркурьевич – в семье 9 чел.

1863 г.

- Алафьев Иван Петрович – в семье 3 чел.

- Возжаев Куприян Григорьевич – в семье 6 чел.

- Возжаев Андрей Петрович – в семье 6 чел.

- Иванилов Павел Афанасьевич – в семье 14 чел.

- Иванилов Елисей Павлович – в семье 6 чел.

- Леснов Семен Ефимович – в семье 8 чел.

- Леснов Петр Иванович – в семье 8 чел.

- Леснов Степан Федотович – в семье 3 чел.

- Лебедев Селиверст Маркелович – в семье 6 чел.

- Лебедев Иван Антонович – в семье 8 чел.

(В документе указан год прибытия переселенцев в область)

Прибытие переселенцев в область и определение им места будущего проживания не означает, что именно в этот год они прибыли на жительство в данное селение.ОСНОВАНИЕ: Выписка из посемейных списков крестьян Амурской области на 1889 г. РГИА ДВ г. Владивосток, ф.704. оп.4, д.498, л.206.

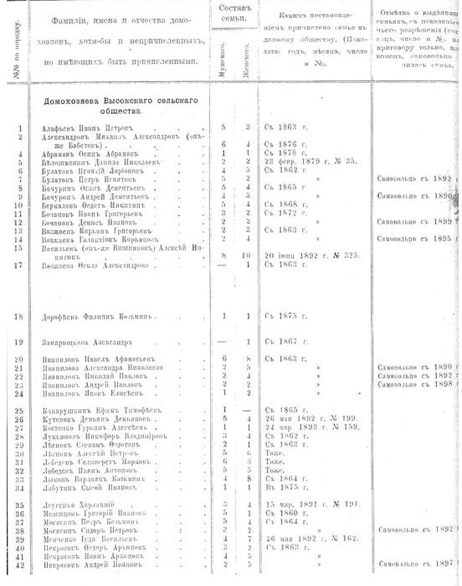

Домохозяева с. Высокого на 1903 год:

|

|

|

Основание: библиотечный фонд Амурского областного музея им. Новикова –Даурского.

И последнее:

- информация о присоединении села Высокое к территории города Куйбышевка-Восточная (Белогорск).

В постановлении за № 415, организационного Комитета Президиума Верховного Совета по Хабаровскому Краю, от 13 апреля 1939 года, было принято решение - выделить город Куйбышевка-Восточная, в самостоятельную административно-территориальную единицу, подчинив его непосредственно Амурскому облисполкому.

- в пункте втором, того-же постановления говорится: «Высоковский Сельсовет ликвидировать. Село Высокое присоединить в городскую черту г. Куйбышевка-Восточное. Село Междугранка, входящее в Высоковский сельсовет, присоединить к Васильевскому сельсовету Куйбышевского района».

ЗАСЕЛЕНИЕ ПРИТОМЬЯ

В. Голубев

Как же шло заселение Томско-Бельской равнины в Амурской области?

Прежде всего, давайте сразу договоримся о том, что в этих местах казаки не селились. Некоторые краеведы стали утверждать, что первыми сюда пришли переселенцы-казаки. К их разочарованию скажем, что задачами переселения казаков являлось укрепление российско-китайской границы, поэтому все казаки расселялись вдоль берегов рек Амур и Уссури. Они двинулись из Забайкалья в 1856 г. А в 1855 первая партия иркутских крестьян сплыла по Амуру до самого устья и обосновалась рядом с Николаевом.

К началу нового заселения русскими людьми Приамурье было пустынным краем. Дауры и дючеры китайскими властями были переселены на реку Нонни в Маньчжурии ещё в конце ХVIIвека. Поэтому оседлого населения здесь почти не было, лишь кое-где, преимущественно по берегам рек и озер, обитали малочисленные тунгусские племена манегров,занимавшихся охотой и рыбалкой.

Подписание в 1858 г Айгунского и Пекинского договоров между Россией и Китаем позволило генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н.Муравьёву заняться закреплением за Россией этих обширных территорий на левом берегу Амура и в Приморье. Он начал переселять сюда казаков и крестьян из Сибири и Забайкалья, а затем и из центральных губерний России. Исследователь

заселения Дальнего Востока В.М. Кабузан пишет, что «крестьянское население в крае отсутствовало до 1859 года».

(В.М.Кабузан. Как заселялся Дальний Восток. Хабаровск. 1976 г,стр.51)

Но по документам РГИА ДВ видно, что на берегах реки Томи первые русские поселенцы появились ещё в 1852 г. Так, например, в посемейных списках крестьян Амурской области за 1889 г называется первый поселенец Рыбалкин Моисей Павлович, который поселился на месте сегодняшней Васильевки в 1852 г. Загадкой остаётся его появление на территории не подвластной России.

( РГИА ДВ, ф.704,оп.4, д.498,л.218)

В 1858 г к нему поделился отставной солдат Бакумов Степан Моисеевич. В этом же году на берегу Томи было основано первое крестьянское поселение Круглое, организованнее крестьянами-переселенцами братьями Шавкуновыми(там же...)

И только в декабре 1858 г был утверждён журнал Второго Сибирского комитета, в котором по настоянию Н.Н.Муравьёва излагались основные правила о свободном и казённокоштном переселении крестьян в Приамурский край начиная с 1859 года, причём для указанных целей ежегодно отпускалось свыше 100 тысяч рублей. Н.Н.Муравьёву было разрешено выдавать крестьянам-переселенцам ссуды на покупку скота, земледельческих орудий и т.д., не превышавшие 60 рублей на каждую семью.

«Существовало два основных способа на пути, которыми производилось заселение Дальнего Востока, - пишет в своей работе А.П.Георгиевский. - Первый путь - вынужденное переселение различных отдельных лиц и целых обществ и групп. Старообрядцы и сектанты, спасавшиеся от гонений властей и искавшие отдалённых уединённых убежищ, политические и уголовные ссыльные, массами заполнявшие окраины - таковы были одни из первых засельщиков края. Сюда же нужно отнести и принудительную переброску в разное время забайкальских, донских и оренбургских казаков, беглых крестьян, штрафных солдат, которые мало-помалу ещё с конца ХУ11 века заполняли собой пустые пространства берегов Амура.

Рядом с этим был другой путь. Охочие люди, добровольцы из различных мест России, преимущественно промышленники и купцы издавна стремились на далёкую окраину в целях лёгкой и богатой наживы. Этот второй путь с течением времени вылился в массовое и планомерное заселение Дальневосточного края.

(Журнал Дальний Восток, 1994,№№ %-6, стр. 186-187)

Первыми в необжитые края двинулись старообрядцы, прятавшиеся от церковного преследования по таёжным скитам Сибири и Урала. Это были люди неукротимой энергии, обладавшие религиозным фанатизмом и большой хозяйственностью.

Весной 1859 г большая группа таких крестьян из Минусинского уезда Енисейской губернии двинулась на Восток. Обоз, состоящий из пароконных

телег, оборудованных под кибитки, быстро двигался по Сибири

Амурский краевед Новиков — Амурский считал, что такой обоз, в котором крестьяне помогали друг другу, за апрель - июль пересёк всю Сибирь, Байкал, постиг Читы, где крестьяне соорудили себе плоты и по Ингоде, Шилке, Амуру поплыли вниз по реке до самого Благовещенска. Достигнув Благовещенска, обоз снова двинулся на север по Зейско-Буреинской долине. В августе они, наконец-то, достигли берега реки Томь и начали устраиваться на жительство на новом месте. Но, не успев вырыть временные землянки, им пришлось просить их и перебраться на более возвышенный берег, где переселенцы снова соорудили себе землянки. Это произошло оттого, что в августе Томь под дождями разлилась и затопила первое их пристанище. Правда не все из них остались здесь на зимовку, часть переселенцев решила вернуться в Благовещенск, где переждать зиму, а весной вернуться назад. Другие разъехались вниз и вверх по берегу реки, основав в новых местах небольшие поселения. Так возникли заимки Павловка, Васильевка, Высокое, Никольское. Весной 1860 г к берегу Томи вышел второй обоз переселенцев. Тогда-то и было образовано село Александровское. В 1861 г. новые переселенцы пополнили поселения Высокое, Никольское, которые стали деревнями.

И если сначала переселенцы ощущали помощь со стороны государства, н> с 1862 г эта поддержка ослабла. Теперь крестьяне шли на Дальний Восток с опорой на собственные денежные средства.

26 марта 1861 г были изданы «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях». В основу этих правил были положены начала добровольного льготного переселения с правом приобретения земли в собственность. Правила предписывали:

- Всем желающим селиться в Амурской и Приморской областях отводить свободные участки казённой земли во временное владение или в полную собственность.

- Желающим поселиться целым обществом, которое должно состоять не менее как из 15 семейств, отводить сплошной участок земли на пространстве не более 100 десятин на каждое семейство.

- На пространстве от вершин р. Уссури и по её течению к морю такие участки предоставлять в вечное и постоянное пользование всего общества. Общество имеет право продать участок другому обществу, состоящему не менее как из 15 семейств.

- Во всех других местностях отведённые крестьянским обществам участки предоставлять в пользование на 20 лет бесплатно, однако последние права ни продавать, ни отчуждать не имеют.

Значительные льготы переселенцам давал Указ Сената от 24 апреля 1861 г. На основании пункта десятого этого указа все переселившиеся на Дальний Восток за собственный счёт освобождались от отбытия рекрутской повинности на десять наборов; кроме того, они навсегда освобождались от уплаты подушной подати и лишь по истечении двадцатилетнего срока (со дня издания указа) должны были уплачивать поземельную подать.

Но, несмотря на реформу по отмене крепостного права в 1861 г и на различные льготы на основании положения 26 марта

1861 г, приток крестьянских переселенцев на Дальний Восток в

1862 г был ничтожен. В Амурскую область прибыло всего 76 душ обоего пола из Полтавской, Орловской, Тамбовской и Воронежской губерний. Ими было основано село Павловка. В 1863 - 1868 гг. приток крестьянскихпереселенцев в Амурскую область усилился. В 1863 г в область прибыло 936 человек об.п. крестьян из Енисейской, Воронежской и Полтавской губерний, которые основали село Ключи. В 1864 г в Амурскую область прибыли крестьяне из Томской, Самарской, Астраханской, Воронежской и Полтавской губерний. Они основали несколько сел, и в том числе Томское и Васильевское на Томи.

В 1866 г новосёлы основали поселения Андреевка и Заливное. В 1869 г. - Новое на реке Чирге.

В 1869 г закончился первый, сравнительно интенсивный период в освоении и заселении Амурской области. Подводя итоги первому периоду в заселении Приамурья можно сделать выводы:

- Казачья колонизация Амурской области и Уссурийского края в 1858 — 1862 гг. была проведена успешно, но была с конца 1862 г прекращена.

- Наибольшее распространение крестьянская колонизация получила в Амурской области. В эти оды на Томи было создано Томское сельское общество, в которое вошло 13 деревень и несколько заимок.

Какие испытания пришлось пережить ходокам на Амур?

Обживался Дальний Восток, особенно в первые годы освоения , в чрезвычайно трудных условиях. Путь на Амур при отсутствии железной дороги был долог и труден. Крестьяне ехали на подводах, шли пешком, таща на себе семена, хозяйственный скарб и земледельческие орудия.

Выходили переселенцы в дорогу рано - в конце марта, апреле. Добравшись до Томска, останавливались на продолжительный отдых. Закупиврубили плоты или баржи и сплавлялись до Благовещенска. Естественно, что дорожные расходы были весьма значительными. Средней семье из шести человек требовалось не менее 300 рублей. Бывали случаи, когда переселенцы побирались до Амура два-три года и более.

«Целые караваны, - пишет путешественник И.М.Ядринцев, - повозок в 100 и более семей в 300-400 душ зараз двигаются по сибирскому тракту. 11ереселенцы не имеют нигде крова. Они останавливаются под открытым небом II поле. Здесь располагаются целые семьи под телегами, больные и дети находятся тут же. Положение значительной части переселенцев нищенское. Входя в Сибирь, они уже начинают питаться подаяниями по деревням и нищенство составляет профессию переселенца, иначе дойти до места у него недостало бы средств. На главной трактовой дороге Сибири крестьяне - старожилы сообщили нам, как факт, что из всего числа обозов они помнят только две партии переселенцев не побиравшихся и это была большая редкость».

( Н.М.Ядринцев. Сибирь как колония.СПб.1892, стр.214)

После зимовки в Томских переселенческих бараках караваны переселенцев двигались дальше. Как только заканчивалось весеннее половодье, крестьянские обозы шли дальше на Иркутск, Байкал. И если лошади были сильные, и люди - выносливые, то к августу они достигали Байкала. Здесь, ошеломлённые красотой

сибирского моря, они грузились на большиебиржи, которые тянули маленькие буксиры. Все на баржах молились, просили бога, чтобы не было шторма. Сколько людей потонуло в славных водах сибирского моря во время внезапных байкальских штормов!

Сроки таких переселений занимали 2-3 года, если, конечно, ничего не случалось по дороге. Прибыть в Приамурье могли не все, кто-то заболевал и отставал по дороге, кто-то умирал, у кого-то не хватило сил и средств, поэтому многие переселенцы оседали в Сибири и Забайкалье. За 1860-1882 годы в Приамурье добрались своим ходом 8086 крестьян, из которых попало на берег Томи не более 600 человек.

Чтобы добраться до обетованных земель, каждая семья должна была привезти с собой не менее 600 рублей и только тогда могла, обзаведясь всем необходимым, осесть на новом месте.

А переселенцу было необходимо:

- построить из бесплатного леса избу - 150 рублей,

- купить корову - 70 рублей,

- купить 2-3 лошади и несколько рабочих быков-300 рублей,

- купить упряжь - 100 рублей,

- купить плуг или козулю - 60 рублей,

- купить две бороны -10 рублей,

- купить топоры, лопаты, вилы, куштаны и другие мелкие орудия - 15 рублей.

Итого получалось 745 — 750 рублей на семью. И если переселенец на своей телеге через всю Сибирь и Забайкалье привёз хотя бы треть всего перечисленного, то ему было, конечно, легче утвердиться на новом месте.

И труднее всего доставалось самым первым. Они, прибыв на отведённое им место, лицом к лицу сталкивались с дикой природой, которая не знала пощады к слабым. И искать помощи на стороне было не у кого. Только воля, сила человека, сплочённость крестьянских обществ помогали им отвоёвывать в этой природе место и для себя.

Прибывшим в Приамурье крестьянам предоставлялось сначала право самим выбрать для себя место поселения. Переселенцы быстро это усвоили и, начиная с конца 80-ых годов XIX века, стали посылать на Амур и Зею своих ходоков - гонцов, задачей которых было подыскать хорошее место для поселения. Они прибывали в Приамурье раньше на год или два и искали подходящие земли. Найдя их, ехали домой или встречали в Благовещенске очередной сплав, находили своих односельчан и вели их на место будущего поселения.

Но всё равно, темпы переселения крестьян в наш район снизились: за 40 лет вселилось только 693 хозяйства, что составляло 25% от общего числа переселившихся до 1905 г.

(А.Д. Данилов и Николаев. Амурская область. Районы. Ленинград. 1937 г, стр. 117)

Конечно, сельская беднота добраться до Благовещенска из Центральной России со своими скудными средствам не могла. Переселялись преимущественно более-менее зажиточные крестьяне.

Огромную роль в усилении темпов заселения Притомья сыграло решение правительства от 1891 г о начале строительства Великой Транссибирской железнодорожной магистрали, которая начиналась от Челябинска и должна была пройти через крупные города Сибири до Читы, откуда она поворачивала круто на юг в Китай, где строилась Китайская Восточная железная дорога. Она должна была соединить Владивосток с Москвой и Петербургом. В 1902 г эта дорога была построена, но она не прошла по Амурской области, что вызвало большие трудности по доставке переселенцев на амурские земли. Теперь переселенец должен был ехать до Читы, а затем сплавляться вниз по Амуру до Благовещенска.

1 июля 1891 г началось строительство Уссурийской железной дороги от Владивостока до Хабаровска. В 1897 г из Владивостока в Хабаровск прошел первый поезд, и Уссурийская железная дорога заработала. В январе 1899 г поезда из Москвы могли уже пройти всю Сибирь и достичь Байкала, а через год - Сретенска. Переправа через Байкал осуществлялась на паромах.

Это событие открыло новые возможности для заселения Сибири и Дальнего Востока. Теперь можно было использовать железную дорогу до самого Сретенска, а затем - сплав по Амуру.

Был выработан и утверждён льготный железнодорожный тариф для переселенцев. Началось изучение районов заселения. И всё же это делалось чрезвычайно медленно и нерасторопно. Лишь в 1896 г в Амурской области, наконец, появился переселенческий чиновник. Сенатор Иваницкий так характеризовалпостановку переселенческого дела в Приамурском крае в период до русско-японской войны: « Трудность сообщения с этой окраиной, незначительность средств, отпускавшихся на переселенческое дело, неустойчивость взглядов правительства на значение переселения для экономического быта областей Европейской России и, наконец, отсутствие надлежащей административной организации по заведыванию переселенческим делом на местах - всё это явилось сильным тормозом для успешной колонизации края». ( Высочайше командированного на Дальний Восток товарища главнокомандующего землеустроительного и земледельческого сенатора Иваницкого отчёт по переселенческому делу. СПб.1909)

А как это отражалось на самих переселенцах, убедительно показал русский писатель Н.Телешов, совершивший в 1894 г путешествие по Сибири. В Тюмени он имел возможность воочию убедиться, в каких ужасных условиях находились переселенцы в пути. Он описывает «...широкое, огромное поле, раскинувшееся километрах в двух за городом. Если глядеть на него издали, то можно подумать, что оно покрыто почти сплошь белыми овцами; на самом деле это белели низенькие палатки, настолько низенькие, что в них мог поместиться человек в сидячем положении; это были даже не палатки, а груды тряпок, висевших на скрещённых шестах. Среди переселенцев находились и семьи, едущие на Амур. Их по многу недель не отправляли дальше. На вопрос автора: «Что же вы здесь делаете?» последовал ответ: «Ребят хороним да последние гроши проедаем».

(Н.Телешев. Записки писателя.Москва. 1952, стр.140)

Заселение в эти годы нашего района велось за счёт украинских крестьян. С 1882 по 1905 годы в Амурскую область переселилось 67,7 тысяч человек, и в (большей мере с Украины. Это переселение затихло с началом русско-японской войны 1904 - 1905 годов. Успешное заселение Приамурья в конце XIX - начале XX века в связи с появлением железной дороги и организации морских перевозок из Одессы во Владивосток переселенцев привело к тому, что правительство 22 июня 1900 г утвердило новые «Временные правила» для образования переселенческих участков. По этим правилам с 1 января 1901 г вместо 100-десятинного надела на семью переселенцы наделялись на каждую мужскую душу в семье 15-ю десятинами удобной земли, считая и лесной надел. В то же время сёла, образованные до 1 января 1901 г. продолжали пользоваться землёй по прежним нормам. Это сразу поставило переселенцев X I X века в привилегированное положение по сравнению с новосёлами XX века, что сказалось позднее на обострении классовой борьбы в деревне.

Тем не менее, рост переселенческого движения привел к основанию в районе новых населенных пунктов. В 1890 г переселенцами из Полтавской губернии было основано село Успеновка, в 1895 г - Чернетчино, в 1896 г - Святиловка и Лохвицы, в 1892 г - Ново-Селитьба. Эти сёла были организованы целыми сельскими обществами, поэтому одиночные переселенцы стали подселяться к уже существующим сельским обществам. Так, например, к Васильевскому сельскому обществу в 1903 г были подселены семьи четырёх братьев Машкиных -Игнатия, Симона, Василия и Антона. В 1886 г в Томской волости переселенцами были основаны поселения Андреевка и Комиссаровка, в 1887 г.– Тарбагатай.

Численно выросли и старые поселения.

В 1883 г была образована Томская волость, старшиной которого был сначала Батуев, крестьянским начальником - надворный советник И.С.Вологдин, участковым приставом - А.Н.Геринг.

С 1902 г на Дальний Восток хлынула сельская беднота с Украины. В Амурскую область переселилось в 1902 г 6420 человек обоего пола. Они основали в области 11 новых населённых пунктов, в том числе Бакчиревку (Бочкарёвка). В 1903 г была основана Тавричанка, а в 1904-1905 гг. основаны поселение Озерное(Озеряне) и Заречное.

Как и в 60-70-ые годы XIX века, переселение на Дальний Восток было крайне затруднительно. Помощь властей была незначительна. Железная дорога была перегружена составами с переселенцами. На земли Дальнего Востока шли безземельные или малоземельные крестьяне.

«Невольно приходит в голову вопрос - что влекло их так сильно через всю Сибирь, мимо всех тех благодатных мест, где после прохода этих немногочисленных путников осели миллионы позже пришедшего русского крестьянства? Верный ответ на этот вопрос затерян в недрах крестьянской психологии, но с некоторой вероятностью можно допустить, что здесь действовали три причины, располагавшиеся по степени силы в таком порядке: 1) свобода от воинской повинности; 2) полная фактическая свобода вероисповедания; 3) безграничный земельный простор, отражавшийся в 100 десятинах на двор».

(Колонизационное значение земледелия в Приамурье. Труды по высочайшему командированной Амурской экспедиции.Составитель С.П. Шликевич.СПб. 1911, стр. 98)

К 1 января 1919 г в числе переселенцев оказалось в Томско-Бельском подрайоне 14% безлошадных, 64,8% - бескоровных, 6,9% - безжилищных, 34,2% - беспосевных 30% - без распашки. Это говорит о том, что переселенцы прибывали с небольшим капиталом. А ведь капитал был очень нужен. Не считая стоимости провоза переселенца в 10-12 рублей на душу, стоимость проведения на участок грунтовой дороги - 30-35 рублей, постройки переселенческих бараков, больниц, остановочных пунктов, снабжение продовольствием и лечение больных и т.д.

Итого, устройство одной души мужского пола обходилось казне в 100 рублей, а семьи со средним составом - в 350 рублей.

Другая затрата правительства в виде личной денежной ссуды каждому семейству (до 200 рублей в среднем).

А переселенцу надо: сруб избы 9 на 9 аршин без крыши, дверей, рам и мечи с полом и потолком - 220 рублей, лошадь средняя томской породы - 120 рублей, корова томская - 120 рублей, плуг - 25 рублей, корчёвка деревьев на десятине - 25-30 рублей, прокормление семьи в течение года, считая 6 человек по 12 пудов муки - 110-120 рублей.

Итого, не считая стоимости мелочей, т.е. крыши на дом, печи, окон, пиорей, упряжи, телеги, саней, масла, соли, овощей и прочего, необходимая ссуда определяется в 650 рублей, а всего нужно 1000 рублей. Государство же давало 200 рублей.

Основная масса переселенцев за все эти годы представляла обездоленную крестьянскую бедноту из украинских губерний и центральной чернозёмной полосы. Значительная часть этих нищих крестьян шла куда глаза глядят, ибо им нечего было терять дома, а впереди маячила надежда что-либо прибрести.

Царские переселенческие органы оказались не в состоянии более или менее сносно организовать переселенческое движение. Обслуживание переселенцев в пути проходило из рук вон плохо. Вагоны - теплушки наскоро переделанные из товарных, были мало приспособлены для долгого в них пребывания. Они не имели ни вентиляции, ни санитарных удобств, ни сносного топления. Если к этому добавить, что никаких норм для размещения в этих вагонах не существовало и железнодорожное начальство старалось, как можно больше вместить в них людей, то станут ясными условия передвижения переселенцев по железной дороге.

«Крестьянская беднота сплавлялась в Сибирь в неприспособленных скотских вагонах, битком набитых стариками, детьми, беременными женщинами. В этих же скотских вагонах (со знаменитой надписью - «40 человек, 8 лошадей») переселенцы готовят пищу, стирают бельё, здесь же нежат часто заразные, больные, которых переселенцы имеют обыкновение скрывать из боязни, что их высадят и они отстанут, таким образом, от своей партии. На конечных пунктах и на станциях переселенцев высаживают, в лучшем случае, под специально устроенные палатки, в худшем случае, прямо под открытое небо, под солнце и дождь».

(Ленин В.И. Соч. т.18,стр.81)

Ещё хуже были организованы перевозки по Амуру и его притокам.

Изголодавшиеся, прохарчившиеся до копейки, часто совершенно больные, побирались переселенцы до места водворения. Не лучше встречали крестьян переселенческие органы и на местах.

Попадая в старожильческие сёла, переселенец сталкивался, прежде всего с тем, что он не мог найти отведённую ему по плану чиновника землю.

Оказывалось, что она уже давно была захвачена кулаками-старожилами, а если что-нибудь и оставалось, то лишь отдельные куски таежной целины, заросшие

кустарником, а часто и деревьями. Раскорчёвывать такие участки и вспахать землю вновь прибывший был не в состоянии. Казённой ссуды еле хватало, чтобы построить жильё и некоторое время прокормиться. Это вынуждало переселенца обращаться к кулаку и работать у него на кабальных условиях.

Не легче было положение и тех, кто отправлялся на новые участки основывать новые селения. Намечались эти места большей частью по карте. Редко когда переселенческий чиновник побывал сам на месте и знал условия, в которых будут жить новосёлы. Для них не было приготовлено даже палаток. В большинстве случаев переселенцы строили себе землянки, в которых жили до окончания постройки постоянного жилья. Но и переход в новые дома не означал ещё конец мытарств. Ссуду выдавали по частям по мере освоения участка. А освоение - корчёвка деревьев, подъём целины и посев тянулись долго. Чиновники с этим не считались и ссуду задерживали.

Выбор участков и мест для новых посёлков часто определялся желанием быть ближе к реке, при этом иногда совершенно не учитывались особенности приамурского климата. Это вело к тому, что в конце лета разливы рек уносили сено в стогах, размывали почти созревший хлеб, а часто и топили и постройки.

Всё это привело к тому, что среди сельского населения стала наблюдаться резкая дифференциация на кулаков - стодесятинников, с одной стороны, и бедняков - новосёлов, с другой. Среди новосёлов было 78% бедняков, 18% - середняков и 4% зажиточных.

Тем не менее, в районе после оседания новых переселенцев выросли посевные площади, изменилась и структура зерновых посевов: на первое место стали выходить пшеница и овёс, а посевы ржи уменьшились. В годы первой русской революции 1905-1907гг.крестьяне района не отличались высокой революционностью. Единственное требование, которое они выдвигали в это время - передел земли.

Когда началась первая мировая война, крестьяне сначала не призывались в армию, но в 1915 г свыше половины крестьян района были призваны под ружьё. Почти 43% крестьянских хозяйств лишилось мужской рабочей силы. Многие семьи стали разоряться и в первую очередь новосёлы. Этим сразу же воспользовались зажиточные крестьяне, которые стали захватывать пустоши. Они резко увеличили свои запашки.

По этой причине основная масса крестьян в нашем районе приняла активное участие в событиях 1917 - 1918 годов.

Суммируя всё сказанное о переселении крестьян, надо сказать, что они совершили трудовой подвиг, освоив большие массы Томско-Бельской равнины. Благодаря их труду и образовался Белогорский район.

Очерки по краеведению Белогорского района,

г. Благовещенск, 2011 стр.15-24

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. БЕЛОГОРСКА

О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(пятый созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

Принято городским Советом народных депутатов 30 апреля 2009 года

О внесении изменений и дополнений в Устав города Белогорск

25. Статья 7 изложить в новой редакции:

«В соответствии с исторически сложившейся традицией считать Днем города Белогорска 12 июня».

Статья 2 Настоящее решение направить для государственной регистрации в отдел законодательства субъектов Российской Федерации, федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований.

Статья 3 Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в газете «Белогорский Вестник».

Глава муниципального образования

города Белогорск С.Ю. Мелюков

30 апреля 2009 года

№ 04/28

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ г. БЕЛОГОРСКА

Автор Кобозев В.Н.

Это не литературное произведение, а исследовательская работа по исторической хронологии города Белогорска. Предлагаю Вашему вниманию авторский взгляд на эту проблему. Надеюсь, что данная информация будет полезна, как для обычного читателя, так и искушенного в краеведении Амурской области. Пора на время оставить игру в политкорректность и просто взять, и прочитать эту статью, дабы уразуметь простую истину – нельзя экзальтированно «любить Белогорск» не зная о нем ничего. Лучше знать и уважать, чем восторженно любить одно абстрактное «имя» его… Я не родился в этом городе, но я в нем живу – поэтому ни чего личного, только одна беспристрастная хроника. Дальний Восток, это территория свободных по духу людей и это наши с вами предки открыли России дорогу к Тихому океану, и кладези несметных богатств земли Приамурской, и нам их потомкам, негоже пренебрегать историей своей «малой родины». И это не чья-то «государственная прихоть», а необходимое в наше непростое время понимание личной человеческой порядочности, к собственной великой русской истории...

|

СЕЛО АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

В начале статьи хочу предложить Вашему вниманию, небольшую выдержку из первого статистического справочника Амурской и Приморской областей за 1894 год, под редакцией А.С. Кириллова, преподавателя Благовещенской мужской гимназии: «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - село Амурской области, Томской волости на левом берегу р. Томи, в126 верстах от Благовещенска. Основано в 1860 году переселенцами из Пермской и Вятской губерний».

(Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей, А.С. Кириллов, Благовещенск1894 г. Стр. 9).

К первым поселенцам села Александровского (в архивном документе указан год прибытия переселенцев в Амурскую область), можно с большой долей уверенности отнести следующие фамилии:

1859 г. - Баранов Пётр Ларионович - в семье 7 чел., Михайлов Пётр Николаевич 1-ый - в семье 8 чел., Михайлов Пётр Николаевич 2-ой - в семье 10 чел., Михайлов Степан Николаевич - в семье 7 чел., Михайлов Никита Николаевич - в семье 7 чел., Могильников Фаддей Филиппович - в семье 7 чел., Могильников Лаврентий Филиппович - в семье 12 чел., Могильников Ивайло Филиппович - в семье 5 чел., Могильников Максим Ивайлович - в семье 5 чел., Мингилёв Николай Савельевич - в семье 6 чел.

1860 г. - Мезенцев Евдоким Иванович - в семье 4 чел., Мартыновская Марфа Мефодиевна - в семье 6 чел., Поздеев Ефим Васильевич - в семье 13 чел., Поздеев Филипп Васильевич - в семье 9 чел., Рыбин Савин Дмитриевич - в семье 8 чел., Чебыкин Григорий Изотович - в семье 5 чел., Баранов Ларион Никифорович - в семье 3 чел., Михайлов Михаил Николаевич - в семье 3 чел.

ОСНОВАНИЕ: Выписка из посемейных списков крестьян Амурской области на1889 г. РГИА ДВ г. Владивосток, ф.704. оп.4, д.498, л.206.

Для государственных крестьян, желающих переселится во вновь образованную Амурскую область 8 (20) Декабря 1858 года, был утвержден журнал - Второго Сибирского комитета, в котором излагались основные правила, о свободном и казенном переселении крестьян в Приамурский край и Амурскую область. Начиная с 1859 года, ежегодно для этих целей государством выделялось 100000 рублей. Генерал-губернатору Восточной Сибири было разрешено выдавать крестьянам-переселенцам ссуды на покупку скота, земледельческих орудий и т.д., но не более 60 рублей на семью.

(ЦГИА СССР, ф. 1315, оп 1, д.3 л. 143).

26 марта 1861 года были изданы правила «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях». В основу этих правил были положены начала добровольного льготного переселения с правом приобретения земли в собственность. Правила предписывали:

Всем желающим селиться в Амурской и Приморской областях отводить свободные участки казенной земли, во временное владение, или в полную собственность.

- Желающим поселиться целым обществом, которое должно состоять не менее, как из 15 семейств, отводить сплошной участок земли на пространстве не более 100 десятин на каждое семейство.

- На пространстве от вершин реки Уссури и по ее течению к морю такие участи предоставлять в вечное и постоянное пользование всего общества. Общество имеет право продать этот участок, другому обществу, состоящему не менее, как из 15 семейств.

- Во всех других местностях отведенные крестьянским обществам участи предоставлять в пользование на 20 лет бесплатно, однако последние право ни продавать, ни отчуждать не имеют.

Значительные льготы переселенцам давал указ Сената от 24 апреля 1861 года. На основании пункта 10 этого указа все переселившиеся на Дальний Восток за собственный счет, освобождались от отбытия рекрутской повинности на десять наборов; кроме того, они навсегда освобождались от уплаты подушной подати и лишь по истечении двадцатилетнего срока (со дня издания указа) должны были уплачивать поземельную подать.

(ЦГИА СССР, ф. 1315, оп. 1, д. 3, л. 142/ об.)

Согласно утвержденным правилам Сибирского Комитета - весной 1860 года, первым поселенцам Притомья, прибывшим из Благовещенска губернским землемером, было выделено 5132 десятин земли.

16 мая, по старому стилю, или 29 мая по-новому, первопоселенцами «Притомья», по приговору первого сельского схода, было решено дать название новопоселению в честь особо почитаемого православными христианами, Священномученика Александра, епископа Иерусалимского. Священномученик Александр, был учеником великого учителя Церкви и писателя, пресвитера Климента Александрийского (окт. 217). В начале III века он был избран епископом Флавии Каппадокийской. При Септимии Севере (193-211) святитель был заключен в темницу и провел в ней три года. После освобождения из темницы отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и, по откровению свыше, был там избран соправителем преклонного годами Патриарха Наркисса (в 212 году). Это Чрезвычайно редкий случай в практике древней Церкви. В этом сане он управлял Иерусалимской Церковью 38 лет, много потрудившись в христианском просвещении. Им была собрана большая библиотека творений христианских писателей. Скончался он в темнице во время гонений императора Декия.

Литература: Интернет-сайт http://www.iconsv.ru/. Настольная книга священнослужителя, Свято-Успенская Почаевская Лавра2005 г. стр. 286.

Название села Александровского напрямую соотносилось с его тезоименинником - императором Российского государства Александром Вторым, который утвердил давно ожидаемый государственными крестьянами указ о свободном и казенном переселении в Амурскую и Приморскую области. Первые поселенцы Притомья, были государственными сибирскими крестьянами и принадлежали к истинно православным людям и поэтому своими личными именами вновь образованные села старались не называть, а старались приурочить подобные даты к большим церковным праздникам, «по православным святцам». И посему село Александровское вполне закономерно, являло именем своим, уважительное отношение русских людей, к традиционным христианским ценностям православия.

По данным того же географическо-статистического справочника Кириллова, в 1894 году в селе Александровском было дворов 61, жителей 368, из них мещан 14. Население села занималось хлебопашеством, извозом, почтовой гоньбой. В 1911 построена паровая мельница о двух поставах братьями Притуповыми, на которой работало 77 человек, в 1915 лесопильный завод с 5 рабочими. Мастеровые занимались сапожничеством, столярным и мыловаренным делом. Для местных нужд были образованы небольшие предприятия: маслобойня, колбасная, кулинария, пивоварня, смолокурня, жестяная и гончарная мастерские с числом работающих 60 человек. В селе Александровском было 2 магазина фирм Чурина и Кунста, и Альберста, хлебозапасный магазин, постоялый двор, три раза в год проводилась ярмарка. При церкви Святой Троицы (1867) церковно приходская школа. Село имело государственную двухклассную школу и фельдшерский пункт.

(Данные Белогорского краеведческого музея).

На первом сходе старшиной Томского сельского крестьянского общества в 1864 был избран крестьянин деревни Высокой - Кирилл Кузнецов, заместителем Трофим Шавкунов, писарем дворянин Алсуфьев. В 1866 году старшиной стал Федор Логинов из деревни Томской, а в 1869 году – Романов Федор, тоже из деревни Томская. В 1873 году – Конфорин, в 1877 году – Москвитин из села Васильевского. В 1882 году – Батуев из Александровского. Батуев избирался дважды, поэтому одна из улиц села Александровского носила его имя (нынешняя улица Красноармейская).

(В.П. Голубев Очерки по краеведению Белогорского района г. Благовещенск 2011 г. стр. 55-64, РГИА ДВ. ф. 704, оп.4, д. 8. л. 30, 50, 97-98), (В.П. Голубев Топонимика Белогорска и Белогорского района г. Благовещенск 2009 г.).

С 1983 года село Александровское становится центром Томской волости (см. статью «Хроника Белогорского района»), а 1893 году в селе насчитывается 77 дворов, 236 лиц мужского пола и 258 женского пола, лошадей 317.

(Статистика Российской империи т. 17 Волости и населенные места 1893 года. Выпуск 2 Амурская область. Издание центрального статистического комитета министерства внутренних дел. Санкт-Петербург 1893 год).

Ж.Д. станция БОЧКАРЕВО

В 1893 году по соседству с селом Александровским, на правом притоке реки Томь, было основано село Бочкаревка, а при строительстве Амурской ж/д здесь возникла ж/д станция Бочкарево.

Опыт энциклопедического словаря. Хабаровское книжное издательство. Амурское отделение, г. Благовещенск1989 г. Стр. 84.

В связи со строительством железнодорожной ветки на г. Благовещенск - железнодорожная станция Бочкарево была перенесена на левый берег реки Томь. Комментарий:

- Перед революцией население села Александровского состояло из дворянства, духовенства, мещан, чиновников, рабочих, крестьян и военных (подчиненных железнодорожному ведомству).

К дворянству относились высшие железнодорожные и военные чины охранной стражи.

АЛЕКСАНДРОВСК

1926 год - село Александровское и железнодорожная станция Бочкарево, преобразованы в город Александровск. Время утверждения Президиумом ВЦИК - 15 марта 1926 г.

(Летопись Амурской области, г. Благовещенск2001 г., том - 2, страница - 60), (НКВД – РСФСР. Стат. Отдел. Анкета о городе. Госархив Хабаровского Края. Фонд 743. Опись 1. Ед. хр. 4 лист 17).

Для почтовой индексации в Советской России и в картографии страны, - существовало топонимическое дополнение к г. Александровску - на - Томи, уточнявшее географическое местонахождение г. Александровска, поскольку на Дальнем Востоке уже был населенный пункт Александровск-на-Сахалине (Александровского округа) и два Александровских военных поста: в заливе Де-Кастри на реке Нелли, и военный пост на Сахалине в 10 верстах от Дуэ. Почти до конца тридцатых годов в Амурской области работали четыре прииска по добыче золота, так же имевших название Александровские.

(Справочник Кириллова стр. 8-9)

Комментарий: Практическое переименование населенных пунктов в Амурской области началось в конце тридцатых - начале сороковых годов двадцатого столетия…

Александровск-на-Томи (Бочкарево), город - районный центр Александровского района, Амурского округа, Дальневосточного края; при станции Бочкарево Уссурийской железной дороги на левом берегу реки Томи, в109 км от Благовещенска. Город Александровск занимает выгодное положение на пересечении Уссурийской ж.д. с веткой на Благовещенск и расположен в центре населенного земледельческого района. После проведения железной дороги стал быстро развиваться из земледельческого селения в торговый и промышленный центр. В 1923 году имел 5070 жителей; в 1926 году – 7852 (4091 мужского и 3761 женского населения). Застроенных владений в 1926 году 857 с 1090 жилыми строениями. Школ 1 ступени – 4, семилеток 2. Значительная хлебная торговля. Торговых заведений 213 с оборотом около двух миллионов рублей. Из крупных промышленных предприятий: кожевенный и маслобойный заводы, 2 мельницы. В 1926 году в городе Александровске было 2042 хозяйства, из коих 1914 крестьянских.

(Сибирская советская энциклопедия в 4 томах, том 1 стр. 55. Сибирское краевое издательство 1927 года)

КРАСНОПАРТИЗАНСК

В 1931 году инициативная группа коммунистов города Александровска, выступили с предложением о переименовании города. Их не устраивало название города – поскольку оно, по их мнению, содержало упоминание о деспотическом правлении царизма и не содержало новой социалистической идеологии. С данным предложением о переименовании они вышли на президиум Далькрайисполкома…

1931 год, - город Александровск решением Далькрайисполкома был переименован в город Краснопартизанск. (Летопись Амурской области, г. Благовещенск 2001 Том 2 стр. 72).

В книге - «Районы Дальневосточного края», изданной по материалам «Энциклопедии Дальневосточного края», в г. Хабаровске, в1931 г. приведена справка: - (Постановлением президиума Далькрайисполкома в марте 1931 года, ряд районов и городов края переименовываются: Александровский район на Амуре переименован в Краснопартизанский, а город Александровск в Краснопартизанск).

Справка напечатана на вклейке…

… Но ВЦИК Советской России не утвердил все тогдашние Дальневосточные переименования, в том числе и переименования г. Александровска.

(Письмо Новикова-Даурского в редакцию газеты «Красное Знамя», от 20 мая 1960 года).

Ни город Алексанровск-на-Томи, ни Александровский район, с 1926 года, по 1935 год, своего наименования не меняли. В качестве доказательства может служить постановление ВЦИК от 1935 года….

«… 25 января 1935 года, согласно постановлению президиума ВЦИК в состав Амурской области вошли Александровский, Белоноговский, Бурейский, Верхнебуреинский, Екатеринославский, Завитинский, Ивановский, Кумарский, Мазановский, Михайловский, Свободненский, Селемджино-Буреинский, Тамбовский, Хингано-Архаринский районы».

( 1935. 29 янв. Газета Амурская Правда).

Дополнительным подтверждением этому может служить цитата из справки Амурского Облиспокома от 15.11.1957 года: - «… до 17 апреля 1935 года этот город назывался гор. Александровск, а Куйбышевский район – Александровским районом…».

Зав. Информационно-статистическим отделом Н. Старовойтов.

(Приказ от 15.11. 1957 года.)

В 1931 году - население города Александровска составило 10100 человек.

Комментарий: для ВЦИК и правительства Советской России, не принявшего переименования города Александровска в «Краснопартизанск», картография и почтовые адреса не менялись, а остались прежними.

КУЙБЫШЕВКА-ВОСТОЧНАЯ

20 декабря 1935 года - город Александровск переименован в город Куйбышевку-Восточную. Население города – 17 тысяч человек, но первым был переименован Александровский район. 13 мая 1935 года ВЦИК утвердил его переименование в Куйбышевский район. Переименование города Александровска затянулось из-за двойного наименования города (Александровск-Краснопартизанск). Александровск-на-Томи значился в Союзном реестре городов, а г. Краснопартизанск только в Дальневосточном крае. См. раздел Краснопартизанск

(Летопись Амурской области, г. Благовещенск 2001 Том 2 стр. 81).

|

По ходатайству местных и областных партийных организаций, 25 декабря 1935 года ВЦИК утвердил переименование города в Куйбышевку-Восточную: - Валериан Владимирович Куйбышев родился 25 мая (6 июня) 1888(18880606), в г. Омске - известный революционер, а затем советский партийный и политический деятель. В 1926 году В.В.Куйбышев, стал председателем ВСНХ, а в 1927 году - членом Политбюро ЦК ВКП (б). В 1930 году - избран председателем Госплана СССР, министр иностранных дел России - Чичерин видел в нём своего преемника, на посту главы Наркоминдел СССР. Куйбышев - был одним из ближайших сподвижников и советников по вопросам экономики Иосифа Сталина. 25 января1935 года после напряженного рабочего дня скоропостижно скончался от закупорки тромбом правой коронарной артерии сердца. Похоронен В.В. Куйбышев, в некрополе у Кремлёвской стены. http://ru.wikipedia.org/ |

Комментарий: Поскольку в советской России данное переименование носило массовый характер, то отличительным признаком для Амурской области носило географическое уточнение – «Куйбышевка - Восточная».

РАЗДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ВЛАСТИ г. КУЙБЫШЕВКА-ВОСТОЧНАЯ И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВАЛЕНИЕ № 415

Организационного Комитета Президиума Верховного Совета РСФСР

по Хабаровскому Краю

г. Хабаровск от 13 апреля 1939 года

О выделении г. Куйбышевка-Восточное в самостоятельную административно-территориальную единицу.

Оргкомитет Президиума Верховного Совета РСФСР, по Хабаровскому краю постановляет:

1.Учитывая значительный рост промышленности и населения г. Куйбышевка-Восточное, Амурской области, удовлетворить ходатайство населения и организаций города, о выделении города Куйбышевка-Восточное в самостоятельную территориальную единицу, подчинив его непосредственно Амурскому облисполкому.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕЛА ВЫСОКОГО К ТЕРРИТОРИИ КУЙБЫШЕВКИ-ВОСТОЧНОЙ

Согласно этого же постановления (№415 от 13.04.1939 г.) пунктом вторым, было принято решение о присоединении территории села Высокое к городу.

2. Высоковский Сельсовет ликвидировать. Село Высокое присоединить в городскую черту г. Куйбышевка-Восточное. Село Междугранка, входящее в Высоковский сельсовет, присоединить к Васильевскому сельсовету Куйбышевского района.

БЕЛОГОРСК

15 ноября 1957 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР город Куйбышевка-Восточная переименован в Белогорск, а Куйбышевский район – в Белогорский.

(Ведомости Верховного Совета СССР № 26. 1957. 11 дек. С.749; 11. 1957. 17 нояб.)

В 1956 году население города было более 60 тысяч человек. Свое нынешнее название Белогорск получил от части городской территории, расположенной на значительной возвышенности и в разговорной речи горожан обозначенной, как «Гора». Подтверждением вышеизложенного, служит текст из справки Амурского Облисполкома, о переименовании города Куйбышевка-Восточная и Куйбышевского района: «Присвоение городу и району нового наименования дается по названию Белой горы, на которой расположена основная часть города Куйбышевка-Восточная».

Следует отметить, что в нынешнем административно-территориальном делении города, существует муниципальный район под названием «Транспортный», вот он-то и именуется в просторечье «ГОРОЙ», - в нем, в настоящее время, проживает около четверти населения города Белогорска. Как ни странно, это звучит, но именно эта часть города, именуемая «Горой» и стала лингвистической основой для современного топонимического обозначения города Белогорска. Косвенным подтверждением данной гипотезы, служит название одной из улиц в районе «Сосновка» - это улица Подгорная. Кроме того, в описании Амурской области Грум-Гржимайло в 1894 году, особо подчеркивает, что село Александровское, расположилось на «подгорье», вдоль реки Томь.

Описание Амурской области с картой, составлено Г.Е. Грум- Гржимайло под редакцией П.П. Семенова. Санкт-Петербург 1894 г. стр.475.

Ответа на вопрос, почему «Белая гора», пока однозначного толкования нет…

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Обратите особое внимание на ходатайство направленное в Верховный Совет СССР…

Справка, - к ходатайству Амурского Облисполкома о переименовании города Куйбышевка-Восточная и Куйбышевского района.

«Амурский облисполком обратился в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой переименовать город Куйбышевка-Восточная в город Белогорск и Куйбышевский район, центром которого является этот город, - в Белогорский район.

Свою просьбу Амурский облисполком мотивирует тем, что трудящиеся и общественные организации города Куйбышевка-Восточная и Куйбышевского района обратились в облисполком возбудить перед Президиумом Верховного Совета РСФСР ходатайство о переименовании их города, т.к. эти наименования не связаны с деятельностью и пребыванием товарища В.В. Куйбышева на Дальнем Востоке.

Присвоение городу и району нового наименования дается по названию Белой горы, на которой расположена основная часть города Куйбышевка-Восточная.

До 17 апреля 1935 года этот город назывался гор. Александровка, а Куйбышевский район – Александровским районом».

(Вносится предложение – просьбу Амурского облисполкома удовлетворить)

Зав. Информационно-статистическим отделом Н. Старовойтов.

(Приказ от 15.11. 1957 года.)

ПРОТОКОЛ № 49

Заседания президиума Верховного Совета РСФСР

Проведено опросом 15 ноября 1957 года.

№ 41 УКАЗ

Указ о переименовании города Куйбышевка-Восточная и Куйбышевского района Амурской области.

- Переименовать город Куйбышевка-Восточная в город Белогорск, а Куйбышевский район – в Белогорский район Амурской области (д. 3 733/9).

ПЕРВЫЕ БЕЛОГОРЦЫ

Сотрудниками Белогорского архива были установлены граждане Белогорска, рожденные в 1958 году, но из-за отсутствия новых государственных штампов и печатей, в свидетельствах, в строке «место рождения», по-прежнему указывался город Куйбышевка-Восточная. Только с 6 апреля 1958 года в свидельствах о рождении появилось наименование город Белогорск Амурской области…

Список лиц, в свидетельстве о рождении которых место рождения значится г. Белогорск

|

№ п\п |

ФИО |

Дата рождения |

Дата выдачи свидетельства |

Примечание |

|

1 |

Пивень Ирина Николаевна |

14.03.1958 |

06.04.1958 |

|

|

2 |

Бальшева Ирина Альбертовна |

06.03.1958 |

06.04.1958 |

|

|

3 |

Бальшева Ольга Альбертовна |

06.03.1958 |

06.04.1958 |

|

|

4 |

Хрипунов Сергей Иванович |

14.03.1958 |

06.04.1958 |

|

|

5 |

Фадеев Сергей Савельевич |

18.03.1958 |

06.04.1958 |

|

|

6 |

Ильченко Любовь Анатольевна |

23.02.1958 |

06.04.1958 |

|

|

7 |

Добренко Александр Андреевич |

21.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

8 |

Богданов Павел Прокофьевич |

25.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

9 |

Толстоногова Надежда Дмитриевна |

05.04.1958 |

08.04.1958 |

|

|

10 |

Тальпис Роман Львович |

13.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

11 |

Зиненко Ирина Николаевна |

07.02.1958 |

08.04.1958 |

|

|

12 |

Пискун Татьяна Григорьевна |

16.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

13 |

Кучканова Татьяна Юрьевна |

13.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

14 |

Жуков Валерий Александрович |

26.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

15 |

Симонова Татьяна Александровна |

28.02.1958 |

08.04.1958 |

|

|

16 |

Равайкина Людмила Степановна |

13.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

17 |

Солодилов Юрий Иванович |

28.03.1958 |

08.04.1958 |

|

|

18 |

Шинко Виктор Николаевич |

25.03.1958 |

09.04.1958 |

|

|

19 |

Бруева Надежда Афанасьевна |

19.03.1958 |

09.04.1958 |

|

|

20 |

Шурыгина Любовь Павловна |

13.03.1958 |

09.04.1958 |

|

|

21 |

Бондаренко Валентина Ивановна |

08.03.1958 |

09.04.1958 |

|

|

22 |

Доманчук Галина Ивановна |

25.03.1958 |

09.04.1958 |

|

|

23 |

Аплоциньш Юрий Лаймонсович |

19.02.1958 |

09.04.1958 |

|

Граждане, родившиеся 15.11.1957 года, в день переименования Куйбышевки-Восточной в город Белогорск

1 Кобзарева Ольга

2 Урсул Павел Витальевич

3 Иванилов Юрий Егорович

4 Былина Ольга Григорьевна

(Белогорский архив, при администрации Белогорского городского муниципального образования).

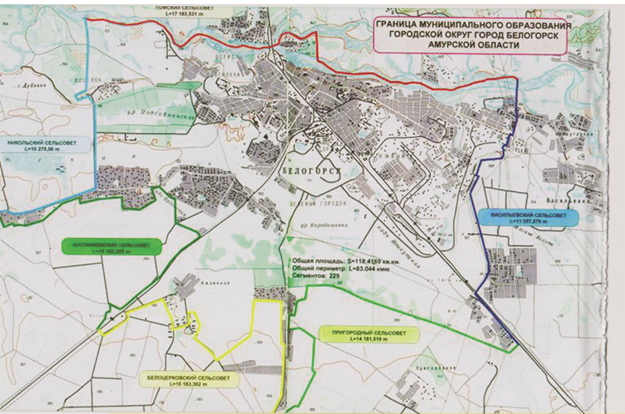

ВХОЖДЕНИЕ СЕЛА НИЗИННОЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ г. БЕЛОГОРСКА

ЗАКОН

О НАДЕЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕГО ГРАНИЦ

Принят Амурским областным

Советом народных депутатов

23 декабря 2004 года

Статья 1

1. Наделить муниципальное образование город Белогорск - статусом городского округа.

2. Упразднить внутригородское муниципальное образование города Белогорск - Низинный сельсовет и исключить его из учетных данных.

3. Установить, что в состав города Белогорск - входит сельский населенный пункт, не являющийся муниципальным образованием, - село Низинное.

Статья 2

Установить границы города Белогорск в соответствии с картографическим описанием и картой согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 3

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

Прилагаемая к настоящему Закону карта не подлежит официальному опубликованию.

2. В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона органам государственной власти области и органам местного самоуправления города Белогорск привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и осуществить действия, предусмотренные федеральным законодательством и законами области.

г. Благовещенск. Губернатор Амурской области 21 января 2005 г.

N 423-ОЗ Л.В. КОРОТКОВ

|

Автор и руководитель проекта: Кобозев Владимир Николаевич Педагог дополнительного образования по историческому краеведению |